大公报人抗战:血泪挥笔剑 烽火著文章

图:1938年4月,大公报记者范长江(右一)和陆诒(右四)采访台儿庄战役

大公网8月19日刊文 (记者马浩亮)1938年5月,大公报总编辑张季鸾对“战地记者”作过一番精彩的阐释。他说:“国家民族的境遇,战地记者看的最清楚,军民做牺牲,城镇成焦土。诸君在敌人炮火中,在战士血迹上,认识了国家,认识了民族,也认识了自己,这种锻炼,是有无上价值的。中国民族新生命之发扬,主要靠战地记者血泪交融的几枝笔。”

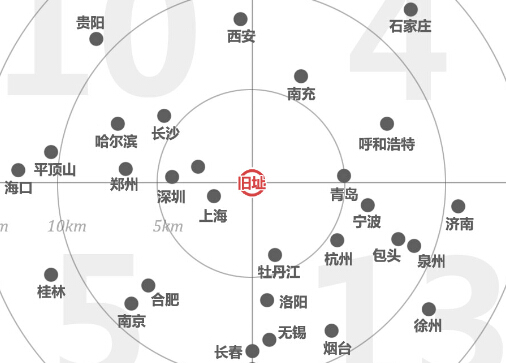

在抗战期间,哪里有硝烟,哪里有战火,哪里就有大公报战地记者出生入死的身影。只身勇闯伪满洲国的陈纪滢,第一个抵达卢沟桥事变现场的方大曾,台儿庄前线炮火下的范长江,匍匐在山西青纱帐边的孟秋江,从山西五台山到云南怒江跋涉千里的徐盈,最后从芷江到南京一路见证日军投降的张鸿增……大公报的战地记者们,在血与火的第一线,冒着生命危险,用“血泪交融的笔”发回了一篇篇带着体温的报道,记录了中华民族不屈不挠的抗争史中最生动、最惨烈、最光荣的一个个瞬间。

孟秋江迂回在生死线上

“当时他身穿皮大衣、马裤和高统皮靴,真像一个青年军人。他说话豪爽,而又言出必行,动作敏捷,而又讲求效率,我由衷地敬爱他,我们很快就建立了战斗的友谊。”这是1937年“战友”陆诒在绥远抗战百灵庙前线初次见到孟秋江时对他的“素描”。

孟秋江,原名孟可权。1936年在甘肃采访的范长江结识了张掖特种消费税局的孟秋江。七七事变之后,孟秋江正式成为大公报记者,负责战地采访事宜。

孟秋江的战地报道,极富感染力,让读者彷佛身临其境,甚至读之垂泪。《南口迂回线上》他如此描述中国战士的英勇:“奋勇的十三军战士,没有一个想到枪弹会打进血肉来,短兵相接时,手榴弹是唯一可以对大炮报复一下的东西,掷手榴弹的战士,虽然─批一批的倒下来,第二批马上又跳出战壕去抵抗。这样的冲锋,接连三次以后,机关连仅剩一个战斗兵,一个传令兵,一个伙夫了。战斗兵,传令兵把住两挺机关枪,伙夫在中间向左右输送子弹,继续对二千敌军强烈反抗!太阳照临整个山谷,这三位作殊死战的英雄,最后含着光荣的微笑,躺在阳光中!”

之所以能做到这样的生动描述,是因为孟秋江本身就把自己当做战场中的一员,在生死线上迂回,不怕苦,不怕死。

1937年9月12日,大同失陷,当时几乎记者都早已撤退,唯独孟秋江坚持到最后一刻。此前一天下午,孟秋江躲在一棵树下,打开照相机,准备拍摄。后面青纱帐里一声枪响,子弹嗤的一声穿过树叶,接着又是一枪,孟秋江成了被射击的靶子,但幸运地从鬼门关逃过一劫。直到午夜,他才随着撤退人流离开大同。

而当太原沦陷之前,民众争相向南逃亡时,孟秋江又做出惊人之举,逆人群北上,去采访刚发生过一场恶战的忻口战场。就是这样一次次将生死置之度外的职业精神,令孟秋江为后世留下《退守雁门关》、《离开太原的前后》、《退出太原城》等充满现场感与历史感的不朽文章。

陆诒:从娘子关到延安

1937年9月,陆诒成为大公报战地记者群中的一员,并很快投入对山西战场的报道中。10月1日他从寿阳前线发回《娘子关失陷记》,描述了中国守军苦战日寇的惨烈:“死尸有如荒林中枯断的木材,填满了满山满谷,但终不能摇撼我们铁的队伍的阵地。……二十七路冯钦哉部,在十二日起与敌血战三昼夜,最后连工兵营、辎重连、教导团都调上应战,敌军死伤千馀名,而我则倍之。这是娘子关头血战最壮烈的一幕!”

当年12月,陆诒赶赴延安。5日,他采访了毛泽东。毛泽东亲自倒了一杯茶,又另外倒了两杯当地酿的白乾酒,一边喝茶,一边呷酒,并劝陆诒也喝点,以助谈兴。毛泽东向陆诒分析了抗战前景,指出,日军原打算不战而胜,经过我们的长期抗战,必将使日本军国主义者陷入没顶的深渊,从这点来说,中国抗战不仅为了自救,而且也为全世界反侵略阵线作出了贡献。

同月20日,大公报刊载了陆诒寄自延安的“陕北通讯”《毛泽东谈抗战前途》,让外界了解了中共对时局的看法,并且还向读者披露了毛泽东“最近仍未改深夜办公,有时甚至于竟夜工作,早晨迟起的作风”。在延安,陆诒还采访了彭德怀、周恩来、邓小平、林彪等中共领导人,写了《延安进行曲》等通讯。

彭子冈:铿锵玫瑰留馀香

“战地记者”这项工作,就像雪茄与烈酒一样,往往被视作男性的专利。但是,大公报女记者彭子冈却以实际行动谱写了“铿锵玫瑰”的传奇。1938年,24岁的彭子冈进入汉口大公报担任外勤记者,与丈夫徐盈一道,投入到以笔抗战的洪流中。这位年轻女士娇小柔弱的身躯之内,却跳动着一颗热情强韧的心。

1938年7月,日军对武汉三镇进行了灭绝人性的大轰炸,造成严重伤亡。彭子冈在街头的断壁残垣和尸体血肉之间穿梭,记录下一幕幕令人悲愤的画面:“有时嗅到一阵血腥,挖出来一只腿,一只胳膊,或是一个辨不出眼睛鼻子的焦黑头颅……死者家属跑过来认,刹那间竟认不出是不是自己的父母子女。”她疾笔一挥,将稿件题目定为《扑灭现代刽子手》。

彭子冈的报道,有感性的叙述,也有理性的剖析。在描述轰炸之后的凄惨景象后,她又严肃地提出:“我们由这次空袭得到两个教训,(一)防护团的工作要再切仔细些,不够迅速,工具也要添置。(二)加紧侦查汉奸。”

在另一篇《烟火中的汉阳》中,她再度发出铿锵壮语:“武汉三镇又添了八百多新鬼,他们死得不能瞑目,让他们活在我们心里吧,让我们全中国的同胞向他们宣誓,我们将用最大的努力来与敌人死拼,用不断的抵抗来做死难同胞的祭品!”文字气韵豪迈,丝毫不让须眉。

徐盈:战线长达数千里

在大公报活跃于国内战场的一众战地记者之中,徐盈是服务大公报时间最久、“战线”最长的一位。从五台山八路军总部采访朱德,到潼关火车站见证川军北上抗日,再到云南怒江前线采访远征军,他的“战线”长达数千公里。

徐盈在1936年进入大公报上海版。1937年10月,受命渡过黄河奔赴西北战场。在山西,徐盈踏上五台山访问了八路军战地总司令部,在一片大白杨林的小楼中与“朴实如农夫,慈和若老妪,严肃似钢铁”的八路军总司令朱德做彻夜之谈,并记述了朱德有关敌后游击战争及国共两党关系问题的见解。《朱德将军在前线》、《踏上五台山》等通讯报道陆续在大公报登载。

在安徽,徐盈从衣衫褴褛的难民中看到了中国人的坚忍不屈:“这次战争下,他们丧了家,败了产,有的妻离子散,可是,只有恨,没有悔,中国人是一条心:我们永远不能屈服!”

正是这种“不屈服”的信念,让徐盈一直坚持在战地进行报道。直到1943年,当其他“战友”多转至其他岗位时,徐盈又奔赴云南战场。6月5日大公报发表了他采写的《怒江前线鸟瞰》,介绍了远征军宋希濂在腾冲抗击日军的事迹,并描述了民众“始终与军队共进退”的抗日热情。文末,徐盈充满豪气地预言:“笔者刚从怒江前线返抵此地,可以向后方人士保证,由于怒江西渡的胜利,可以很快地与密支那中美军会师,而打开滇缅路之门,也是不远的事!”

范长江:不尽长江滚滚来

1937年七七事变爆发前后,八路军陆续开赴华北前线。毛泽东点名邀请范长江来播访,这不仅因为他向外界介绍了“中国的西北角”和红军长征的消息,也不仅因为他在西安事变后赴延安采访写成的《动荡中之西北大局》介绍了中共团结抗日的主张,更因为他一直奔波于抗战一线的热忱。1936年绥远抗战爆发后,范长江就立即赶往采访,写出了《百灵庙战后行》、《忆西蒙》等通讯。

卢沟桥事变后,范长江又很快驰赴一线。1937年7月23日,首篇通讯《卢沟桥畔》在大公报刊登。范长江的通讯观察细致入微,笔墨简洁却生动感人。如《卢沟桥畔》写道:“八日夜间,阴森的永定河面,隐蔽了数百卫国英雄之潜行,一刹那间,雪亮的大刀从皮靴中解脱,但听喊声与刀声交响于永定河上。九日清晨,河岸居民见桥上桥下,尸横如垒,而守桥的人,已换上我忠勇的二十九军武装同志了。”将大战的紧张氛围刻画得入木三分。

当时,范长江还负责华北战场大公报战地记者群的协调联络工作,他凝聚和组织了一支堪称当时最优秀、最敬业的战地记者队伍。1937年8月底,范长江来到战情危急的大同,召开战地记者会,参会者有孟秋江、邱溪映、方大曾。这几人都是由于范长江的关系而被延揽入大公报的。

聚在大同的一星期之内,4人还为大公报写了7篇战地通讯,如范长江《察哈尔的陷落》、孟秋江《南口迂回线上》、邱溪映《未死了的英雄》、方大曾《血战居庸关》。战局紧急时,他们“经常在城墙边防空洞旁写文章”。

1938年4月5日,台儿庄战役进入最后关头。范长江与原大公报记者、时任新华日报记者陆诒在徐州见到了台儿庄大战指挥官李宗仁。李宗仁握住范长江的手说:“你是着名记者,你的报道文章给我们鼓舞士气,增加决心,我代表抗战前线的将士们感谢你们。”

6日中国军队发起总攻,范、陆两人又前往孙连仲司令部,采访了孙将军。1978年孙连仲在回忆录中说:“我请记者们去睡觉,独范长江不睡,我走到哪里,他跟到哪里,结果他抢到最早反攻胜利的消息,发往汉口,大公报因此而发了‘号外’”。6日下午范、陆两人又抵达第31师师长池峰城的指挥所,离最前线仅三里地;7日清晨,乘坐铁路手摇车向台儿庄战场急驶,前线尚有稀落的炮声,附近还有机关枪的密集扫射声,当手摇车到达台儿庄南站附近时,地上炮弹坑不计其数。下午1时半,他们通过运河上的军用浮桥,踏进台儿庄西门。脚下都是尸体、瓦砾、弹片和炮弹壳,地上血流成河。有了这些第一手的素材,《台儿庄血战》、《慰问台儿庄》等稿件一篇篇发回大公报。

陈纪滢:勇闯虎穴探敌情

1933年2月,伪满洲国成立一周年。国际联盟以41票对1票通过决议案要求日本从中国东北撤军,而日本却突然宣布退出国联。此时伪满局势如何,国人关注,一位大公报记者更关注。他就是陈纪滢,因为他的家乡就在沦陷的“松花江上”。

陈纪滢,本名陈奇滢,1926年随父前往哈尔滨。九一八事变之后,大公报原来在东北的采访人员网络遭到破坏,不能继续供稿。陈纪滢当时在哈尔滨邮局上班,消息比较灵通,且有通讯便利,自1931年10月起,他开始为大公报供稿。

1933年夏天,已在天津工作的陈纪滢接受大公报总经理胡政之的指派,冒险潜回东北,在伪满境内秘密调查、采访了两个多月,期间还成功进入伪满洲国国务院,获得大量珍贵资料。当年邮政是传递信息的主要渠道,日本对东北的消息封锁主要靠邮政检查。但陈纪滢曾经在邮政局工作过,谙熟各种机关,巧妙避开检查将资料寄回天津。

1933年9月14日陈纪滢返回天津,胜利完成了这次带有历险色彩的采访壮举。当时大公报正在组织纪念九一八事变两周年的专刊。胡政之见到陈纪滢很高兴,让他“赶紧写”。住在报馆的陈纪滢彻夜不眠,根据资料和记忆,三万六千馀字的长篇通讯一气呵成,定名为《东北勘察记》,用三个版的篇幅发表。以详实的材料,揭露了日本侵略者的残暴和伪满汉奸腆颜事敌的丑恶,赞颂了东北民众奋起保家卫国的英勇。

《东北勘察记》发表后,轰动全国,激发了国人抗日救亡新热潮。日本方面甚至还就此向南京政府提出交涉,理由是“有碍邦交”。胡政之则对陈纪滢表示,“就是报纸停办,也要发这些文章”。大公报敢当敢言的无畏气概,赢得了国人的尊重。

方大曾:青山何处埋忠骨

1937年9月18日,距离九一八事变整整六年、距离七七事变刚刚两个月,年轻的大公报记者方大曾从河北蠡县发出了战地通讯《平汉线北段的变化》,他还给亲友写信表示会继续北上,“达到长江原来给我的任务”。当月30日,上海大公报发表了这篇通讯。然而此后,再无方大曾的消息。

直到一年之后,1938年9月13日,身在汉口的范长江还撰文抒发自己的焦虑心情:“我们还看不到我们这位硕壮身躯、红润面庞、头发带黄、斯拉夫型的青年新闻战士。”

方大曾,笔名小方。九一八事变后,这位在老北京胡同里长大的青年,就拿起相机和文字为武器,为抗日救亡而奔走于绥远、冀东等地,留下了数百张反映抗日题材的摄影作品。卢沟桥事变发生后,他是第一个冒着生命危险去一线采访的记者。

方大曾的本职专长是摄影,但将镜头转换以文字方式展现出来,同样是他的强项。《血战居庸关》中,他以饱含深情的笔触写道:“三昼夜得不到水喝,马鞍山上,第四连全体只剩下一个弟兄,但是他还沉着地把守阵地而不稍退。”“一些临时工事亦被炮火轰平,居庸关从今以后再也不会看到它的模样了,有的只是由我们忠勇的抗日将士的血肉所筑成的一座新的关口。”而方大曾本人,又何尝不是以自己的忠勇和血肉,筑成了文化抗战的新长城呢?

如今,又过去了70多年,方大曾的去向仍然是一个未解之谜。

有新闻史家研究指出,方大曾是全面抗战之后第一位殉国的战地记者,生命定格在25岁。

青山何处埋忠骨?其实,方大曾的归宿也很清楚,那就是他挚爱的新闻事业。就像他自己所说的:“我为什么要离战场那么近?因为我们可爱可敬的将士,他们奋勇杀敌和敌人血战到底的精神可歌可泣。”

曹世瑛:古都见证日军降

“一九四五年九月九日九时到九时二十分,是我们历史上最光荣最肃穆的二十分钟。在这二十分钟内,日将冈村宁次到我陆军总司令部签订了中国战区及越南百万日军的降书,何总司令应钦把这个八年苦战我千百万军民血肉生命换得的荣誉结果用广播传送给全世界。”这是1945年9月9日大公报记者张鸿增从南京发回的《南京签降一幕》开篇导语。在此之前,张鸿增已于8月21日在湖南芷江见证了受降仪式。

《南京签降一幕》这样描写:“陆军总部,就是中央军校的旧地,在这一天成了颜色的世界,各式各样的联合国旗在飘扬……可是在那五十四面的万国旗里头找不到一面红太阳。这时已经是近九点钟了,蔚蓝的天空上出现了白日,旭日的时代早已过去了。”

而就在同期,8月15日日本投降后,“民联”轮由重庆起航,成为战后沿长江东下的第一船。大公报军事记者曹世瑛乘船东下,23日抵达南京。当时曹世瑛的任务是北上平津报道。然而北上的火车不通。天降奇缘,他在南京遇到张鸿增,可巧张的手中有两张北飞的机票。于是,27日曹世瑛飞抵北平,次日即乘车到达天津。

抗战期间,大公报立誓决不在日寇铁蹄底下出报,六迁其址。时隔八年,抗战终于胜利,曹世瑛成为第一个返回天津“老家”的大公报人。他以这种方式,宣告了一份报纸的抗战胜利。10月9日,曹世瑛又采访了在古都北平太和殿举行的日军投降仪式。

张鸿增、曹世瑛见证的这一幕幕,与米苏里舰(今译密苏里舰)上朱启平的“落日”一样,为中华民族抗战的伟大胜利做了完美的注解,也为抗战期间大公报战地记者们的英勇表现和卓越功绩,画上了完美的句号。

扫一扫,关注大公网《微香港》公众号

- 香港“好客之都”能否重建口碑?2015-08-19

- 占领损稳定 宜居城市港大跌15位2015-08-19

- 访五原县城:纪念碑诉说抗日史 2015-08-19

- 访萧乾文学馆:向传奇记者致敬 2015-08-19

- 守成陵800年 达尔扈特书传奇 2015-08-19